歡迎光臨~瑞昌明盛自動化設備有限公司官方網(wǎng)站!

語言選擇:繁體中文

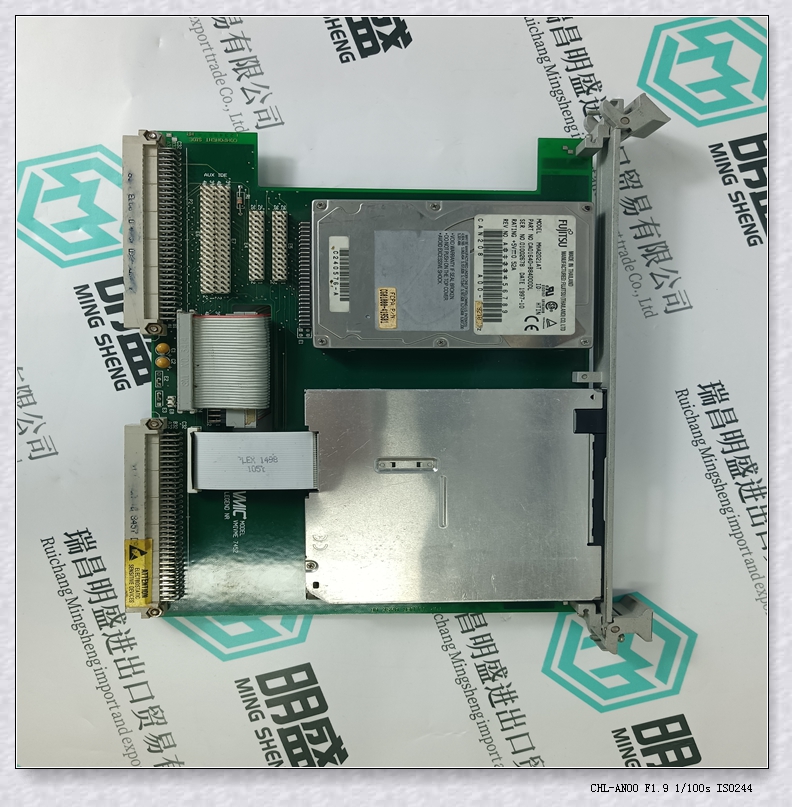

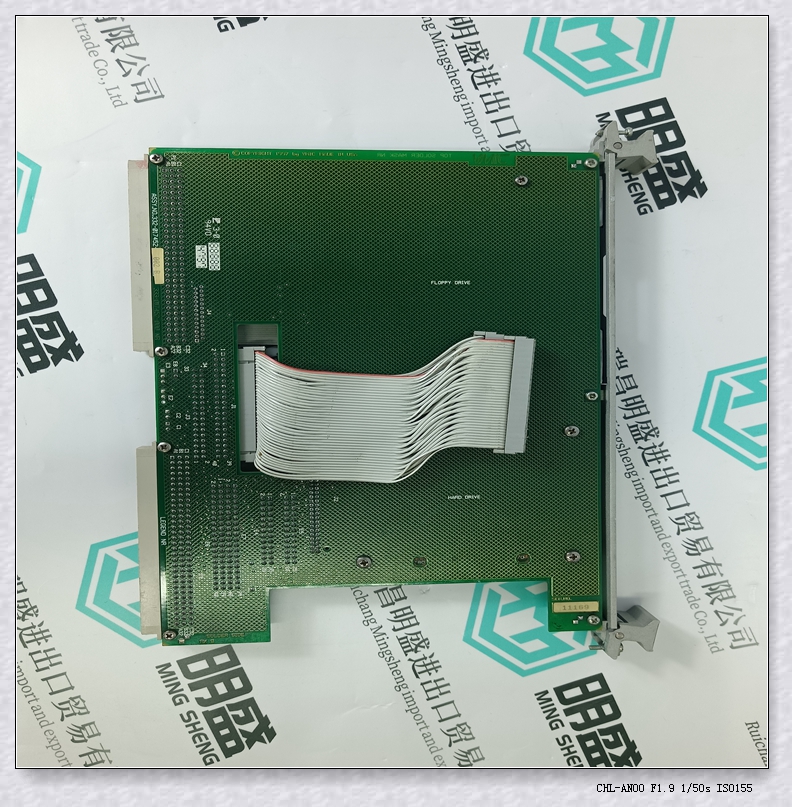

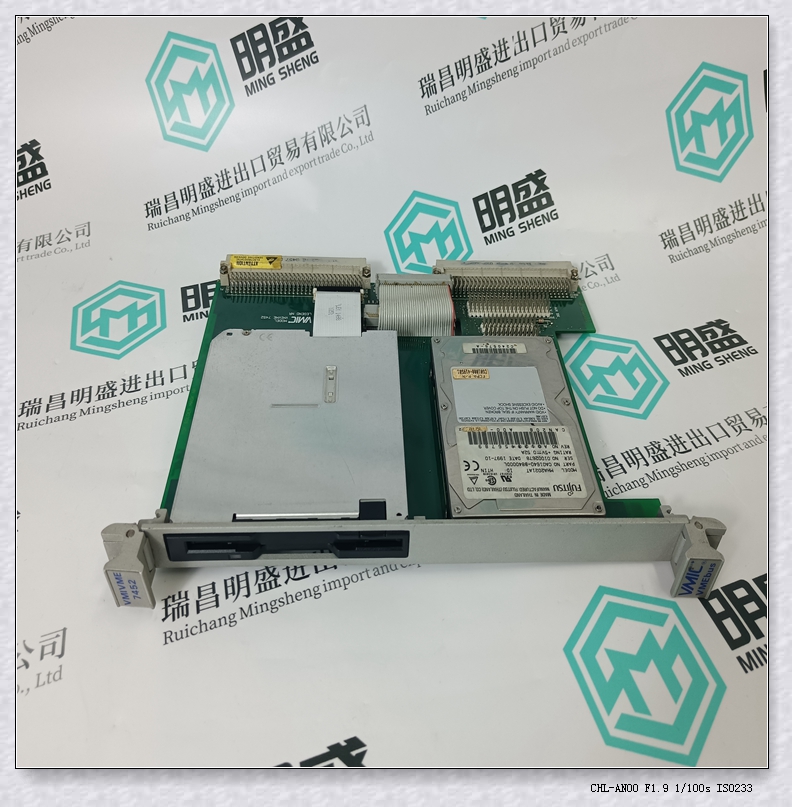

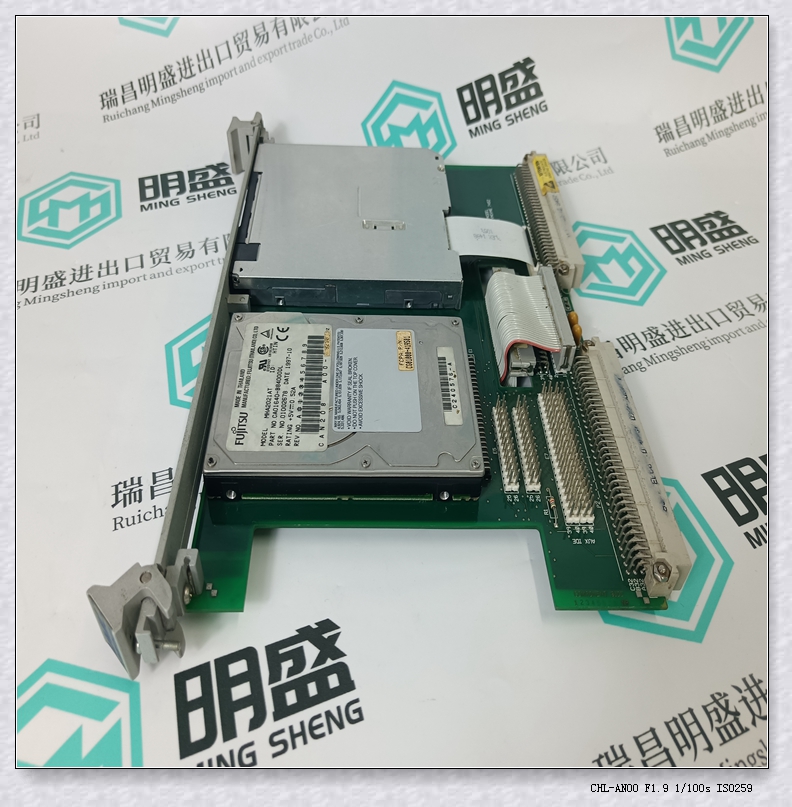

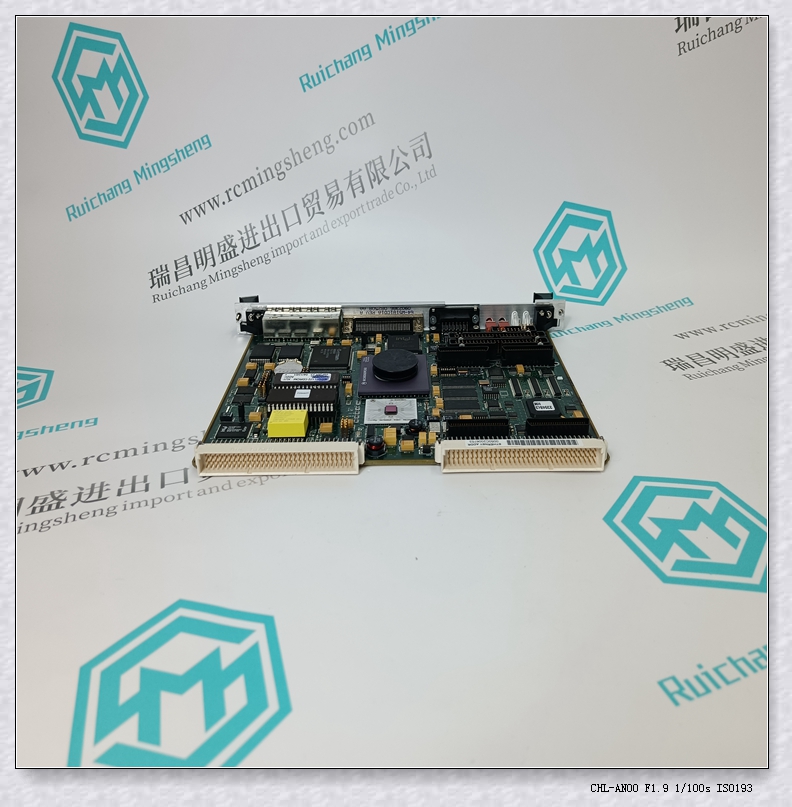

產(chǎn)品型號: MVME162-223

產(chǎn)品分類:ABB

聯(lián)系人:周一飛

手機:18579229209

郵箱:1849076084@qq.com

聯(lián)系人:周一飛

手機:18579229209

電話:18579229209

郵箱:1849076084@qq.com

地址: 江西省九江市瑞昌市東益路23號賽湖農(nóng)商城401號